どうすればいいのかわからないや。

誰か面白い理由を解説してくれれば参考になるのになあ

という人に向けて書いた記事になります。

つまり俺に面白い漫画を読ませてくれ!世に、面白い漫画を出してくれ!

漫画家の卵諸君!!

目次

なぜハンター×ハンターは愛され、面白いのか解説する

H×Hが面白い理由① 圧倒的な共感性

面白い漫画の要素はいくつかあります。

その中の一つとして含まれているのが、共感です。

共感がどう重要なのか、ピンとこない方はこちらの記事を見てください。

共感の重要性について簡単に説明しましょう。

人間は理解できる人には好意を持って、理解できない人には敵意を向けます。

キャラに対して強く共感すると、そのキャラの喜怒哀楽がダイレクトに伝わるようになります。

逆に共感していないキャラが死んでも「あ、そう」で済ます人が大半です。

このように共感の度合いによって、キャラの喜怒哀楽に対して自分が感じるレベルが異なってきます。

漫画とはキャラを通して追体験を味わう娯楽だといえます。

そのフィルターの役割をするのがキャラ。

そしてどの程度透過するのか決めるのが、共感の度合いと言うわけです。

ハンターハンターはこの共感のさせ方が数多の漫画の中でもずば抜けて上手い。

冨樫先生の圧倒的な共感力① 相手の強さを推し量る数々の指標

まずはバトル。

ハンター×ハンターの戦いの多くは、格上との戦闘です。

ただ主人公よりも強いと言葉で説明されただけでは、100%の共感をすることは難しいです。

なので多くの漫画では、

新しい敵キャラと前回主人公が苦労して倒したキャラをバッティングさせて戦わせます。

そして主人公が倒した敵キャラをあっさり負けさせるのです。

こういった展開を通して新キャラの強さを読者に見せつけます。

その役目を負わされるのが、謂わゆる当て馬のキャラです。

これをやられると小物感が滲み出るので好まれません。

あれは上記が理由だぜ

ただハンター×ハンターではこの手法は使われていません。

この手法を使わないで済む理由は、強さを示す指標が存在するからです。

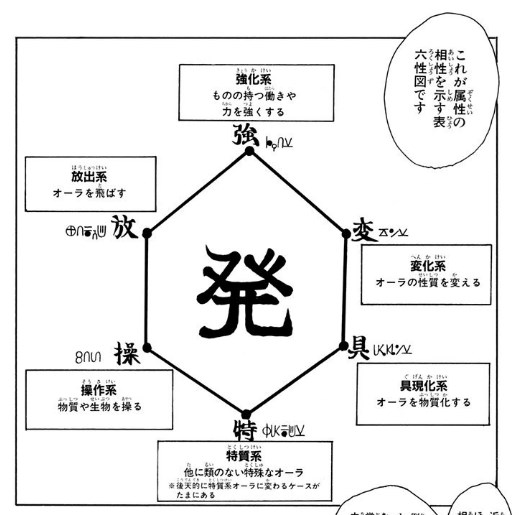

出典:ハンター×ハンター

それが念能力であり、オーラの総量と言ったものです。

客観的に強さを推し量ることができるので、わざわざ当て馬キャラを作る展開にしなくて済むのです。

出典:ハンター×ハンター

しかも数字の指標や、系統ごとの相性など読者に提示しておくことで、読者も正しく相手の強さを知ることができます。

もちろんこれは単純な強さを読者に知らせるためです。

残虐であるとか、戦闘狂であると言ったキャラは、前もってその性格を示すイベントを追加して読者に知らせないといけません。

冨樫先生の圧倒的な共感力② 読者へ設定の開示

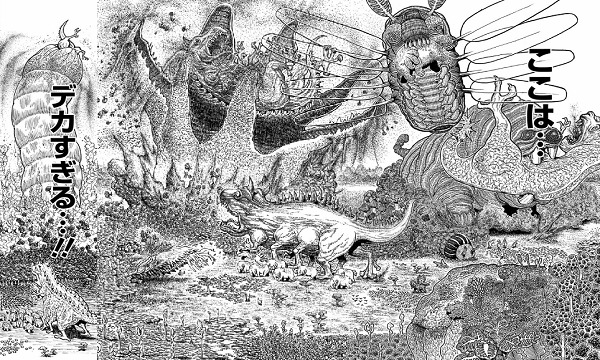

出典:ハンター×ハンター

次は世界観。

ファンタジーやSFといった、今現在私たちが生きている世界とはまったく別の世界を舞台にする場合、やはり説明をしないと共感は得られません。

これはなかなか難しい。

この設定の説明をうまくいかず、打ち切られた作品の代表作は「サムライ8」でしょう。

ずらずらと説明だけを書き殴ったコマが半ページ続けば、もう私は見ません。

さて、ではハンター×ハンターはどうでしょう。

やはり説明を小出しにするのが、最高に上手い。

クジラ島を出るゴンは、ハンターがどんな職業なのか全く知りません。

ゴンが知るのは読者と同じタイミングです。具体的にはレオリオとクラピカと一緒にエレベーターに乗った時です。

- 念能力の基礎については、天空闘技場で。

- 応用編はグリードアイランドで。

ちなみに修行もきちんと見せることで、主人公が強くなったことに読者はちゃんと共感できます。

ただ意図的に修行シーンを省くことで、話のテンポを良くすることも可能です。

でも個人的には修行シーンは欲しいですね。

上手い修行シーンの方法は、「え、そんなので強くなるの?」と読者に疑問を持たせること。

最近の漫画で感心したのは、「呪術廻戦」です。

映画を見る、という引きで修行につなげたのはうまいなと思います。

出展:呪術回線

閑話休題。

グリードアイランドのゲームのルールについてはグリードアイランドで。

幻影旅団については、幻影旅団を話のメインに添えたヨークシン編で。

このように冨樫先生は設定を一気に読者には知らせず、話の根幹に関わるタイミングで絶妙に説明しています。

必要な情報を必要なだけ提示するのがコツです。

なので話を組み立てる時は、結末から考えて、その結末を読者に納得させる要素をそれまでの道中で提示しておくことが必要になります。

冨樫先生の圧倒的な共感力③ キャラの心情

振られると悲しい、可愛い子がいれば気になる、スポーツでは相手に勝ちたい、むかつくあいつをぶっ飛ばす、負けたら悔しい、家族がなくなると悲しい……。

ここら辺の感情は誰しも共感してくれることだと思います。

難しいのは、キャラに起こったマイナーな出来事を、読者に共感させること。

出展:呪術回線

ハンター×ハンターで言うと、メルエムの心変わり、や、カイトを自分の未熟さ故に亡くした自責の念など。

じゃあどうしたら共感してもらえるのか?

答えはずばり、キャラの体験を通じて共感してもらう、です。

自分のせいでカイトを亡くした心情を理解させるには、その気持ちを追体験させる。

具体的には、傀儡となったカイトと出会うが、なすがままに殴られる。

そして突入前に

キルア「王はなんで自分自身を傷つけたんだろう……?」

モラウ「うむ考えてみよう。自分で自分を傷つけるのはどんな時か?」

ゴン「自分が許せない時…」

というやりとりがあります。

ゴンのセリフは傀儡となったカイトと出会った時を踏まえて出たセリフです。

このイベントを読者は知っているので、ゴンにとてつもなく共感できます。

出典:ハンター×ハンター

キメラアント編で最大の山場は、やはりラストのメルエムとコムギでしょう。

あのシーンが感動的なものになったのは、コムギによるメルエムの心情の変化を、きちんと必要なページを割いて読者に提示させたからです。

その一連の流れを読者に提示せず、ただ表面だけ感動的なシーンを作ったとしても、それは空々しいものになるでしょう。

冨樫先生は完璧主義者ですが、その性格の一端が見えます。

週刊連載でありながら1話1話で山場を作らず、あえて盛り上がらない描写をするのはなかなか簡単なことではありません。

メルエムとコムギのやり取りの意図は、2人のラストシーンを彩るためだったのです。

H×Hが面白い理由② 何度でも読み返すことができ、議論にまで発展する世界観の作り込み

ハンター×ハンターが根強いファンを生んでいる最大の理由は再読性の高さと、議論ができる膨らみの広さでしょう。

つまり会話における話題への上がりやすさと言えます。

そんな強みを生んでいるのはなんといっても世界観。

世界観を作り込むメリットは2つあります。

- オリジナリティの発生

- 何度も読み返すことができる中毒性

一つずつ解説をしていきます。

1、オリジナリティの発生について

世界観を作り込むことによって、他の作品とは違う点が必ず出てきます。

ストーリーなんて言ってしまえば、障害があってそれを乗り越える面白さに成り立っています。

全ての作品にいえます。

根幹は同じでも差異を作り出しているのは、世界観ゆえにです。

世界観が違えば困難に対する乗り越えのアプローチも違ってきます。

ハンター試験の内容も、言ってしまえば、単純な体力テストや知識テスト、サバイバルでした。

世界観の違いにより生じた面白さは

- 現実には存在しないモンスターが登場

- ランニングの試験にゴールが提示されないというエッセンス

- トンパというキャラを追加することで、キルアやゴンのキャラをたたせたり、またクリアできる人間はごくごく一部であるという情報を加えることに成功。

そしてゴンと釣竿、そして野生動物に狩りの方法を学ぶことで、唯一無二のサバイバル編の展開となりました。

それが作品の面白さやオリジナリティにつながってきます。

2、何度も読み返すことができる中毒性

世界観を作り込むことによって、シンプルなストーリーではなくなるので、再度読んでも面白くなります。

一度読んだ時と二度読んだ時とでは、感じ方や解釈などが違っていたということはないでしょうか。

あるいは、よりよく理解するために読むこともあるでしょう。

このように世界観を作っておくと、奥深さを感じることができます。

しかも冨樫先生のように設定をしっかり作っておくと、議論ができるようになります。

今でもグリードアイランドのカードの攻略方法について考えている方が大勢います。

出典:ハンター×ハンター

例えばなんでもありな世界観であれば、先の展開はなんでもありなので議論がバカらしくなってくるでしょう。

あるいは解決のアプローチが同じ漫画も議論に上がりません。

どう解決するのか? そのアプローチの方法を予想することが楽しいからです。

あるいは、もしこのキャラとこのキャラが戦ったらどっちが強い?

などと言った議論も、キャラの強さを測る指標がないと正しい議論ができません。

ルールを知らないとゲームがプレイできないように、その漫画のルール(世界観)を知っておかないと楽しい議論はできません。

H×Hが面白い理由③ キャラが生きている

ハンター×ハンターが他漫画と圧倒的にかけ離れているのは、キャラの鮮度。

くそつまらない漫画の大半はキャラが生きておらず、作者の都合でセリフを吐き、作者の都合で行動を起こします。

簡単に言ってしまえば、なんでそんなことをする?

あるいは、なんでそんなセリフを言う?

という違和感を覚えます。

この感覚がきたら私はもう読むのをやめます。

作者の都合が透けて見えると最高に萎えるからです。

それにキャラが理解できない行動をとると、共感性にも影響を及ぼします。

この萎える展開がハンター×ハンターではありません。

そのキャラ固有の感情の変化でも、読者がきちんと理解できるように、ページを割いて見せてくれるからです。

さきほどあげた例であるなら、メルエムやゴンのエピソードです。

そして展開でも作者の思惑が透けて見える時があります。

ヘタッピ漫画研究所Rで、これを避けるために冨樫先生が実践している方法が紹介されていました。

それはキャラ同士で掛け合いをさせること。

その行動をとるに至った過程まで、

キャラ同士で会話をさせ、本当にそのセリフを言うのか、あるいはその展開をとりうるのか、きちんと検証をされるそうです。

ここまでやっているからこそ、キャラが生き生きしているんです。

その時その時で、キャラがそれぞれ自身の思考ベースで結論を出しているのが、よくわかっていただけると思います。

なぜハンター×ハンターは面白いのか? まとめ

ハンター×ハンターはなぜ面白いのか、その要素を色々説明してきました。

振り返ってみましょう。

バトルでは戦うキャラの強さを客観的に推し量る指標があるから、共感ができる

世界観を登場人物と一緒に学べるので、世界観の押し付けにならず、必要な知識だけを身につけることができる。

キャラの心情に対して共感できるために、きちんと読者が納得できるようにイベントを設けてページを割く。

2、世界観を作り込むことによる、再読性の高さと考察のしがいのある展開

3、キャラが生きている。冨樫先生はそのキャラがらしくないと思ったら、その展開はボツにします。

そしてらしい展開を選択するために、キャラ同士で漫才のように会話のやり取りをさせるそうです。

詳しくはヘタッピ漫画研究所Rをご参考ください。